|  鵝和鴨是同科不同屬的遠親,鵝是由野雁馴化而來的家禽,性情溫順而且機警。由於肉厚質嫩,汁多味美,頗受中外民眾的喜愛。在臺灣,國人習於進補,鴨肉鵝肉均屬滋補肉品之一。冬季時,紅面番鴨的消費量因冬令進補而大幅增加;到了夏季,不少民眾則喜愛以鵝肉搭配消暑啤酒食用,鵝肉與鴨肉的消耗量因而產生季節性變化。恰好的是,鵝與鴨兩者的生產期亦相互錯開。紅面番鴨產蛋期為春季到秋季,臺灣的母鵝則大多於秋冬至春初間產蛋,鴨鵝習性相似,卻可輪流飼養,兩者配合得天衣無縫。 鵝和鴨是同科不同屬的遠親,鵝是由野雁馴化而來的家禽,性情溫順而且機警。由於肉厚質嫩,汁多味美,頗受中外民眾的喜愛。在臺灣,國人習於進補,鴨肉鵝肉均屬滋補肉品之一。冬季時,紅面番鴨的消費量因冬令進補而大幅增加;到了夏季,不少民眾則喜愛以鵝肉搭配消暑啤酒食用,鵝肉與鴨肉的消耗量因而產生季節性變化。恰好的是,鵝與鴨兩者的生產期亦相互錯開。紅面番鴨產蛋期為春季到秋季,臺灣的母鵝則大多於秋冬至春初間產蛋,鴨鵝習性相似,卻可輪流飼養,兩者配合得天衣無縫。

鵝的祖先雁鵝為終身一夫一妻制,一旦擇偶,就終身相伴,而鵝也繼承了這樣的血統,因此在中國古代,男女嫁娶,喜歡用一對鵝作為聘禮,象徵夫妻和睦,忠貞不渝。中國很早就有鵝的相關記錄,當時稱鵝為 鵱鷜 。考古學家在中國的殷墟遺址中,也挖掘出外型似雁鵝的玉器。臺灣有關鵝的記載,最早出現於西元 1717 年、清朝康熙年間周鍾瑄所撰的《諸羅縣志》。

鵝是季節性繁殖的水禽,生長於緯度較高之溫帶地區的母鵝多半於 1 ~ 6 月產蛋,臺灣的母鵝則大多是於 10 月至翌年 4 月間產蛋,母鵝以自然方式產下的蛋,每窩數量約 8 ~ 12 個,孵卵期為 29 ~ 31 天。鵝為草食性,幼鵝出生第二天就能自行開始吃草進食,四週後就可以脫離母鵝照護,獨自覓食。

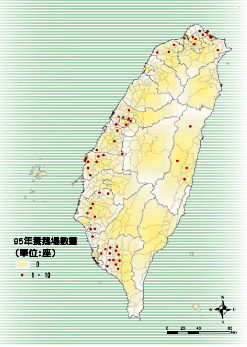

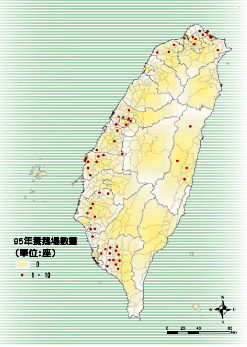

根據統計,民國 94 年全國肉鵝的飼養戶約有 1,300 戶,在養隻數約有 304 萬隻,產值約 20 億元。目前臺灣所飼養的鵝,多為肉用鵝。

中國鵝 ( Chinese goose )

中國鵝原產中國東南,分布於歐亞各地,目前正統中國鵝只有白色與褐色兩種,屬輕型鵝種,纖細優美體態類似天鵝,頭部有角質瘤冠。 中國鵝原產中國東南,分布於歐亞各地,目前正統中國鵝只有白色與褐色兩種,屬輕型鵝種,纖細優美體態類似天鵝,頭部有角質瘤冠。

中國鵝的成年公鵝重約 5.5 公斤,母鵝約 4.5 公斤,又因皮下脂肪薄、肉質鮮美,是餐廳及喜慶婚宴受歡迎的食材。目前民間多以二種中國鵝雜交飼養,但因中國鵝經濟效益比白羅曼鵝差,售價又較貴,因此臺灣北部飼養較多。

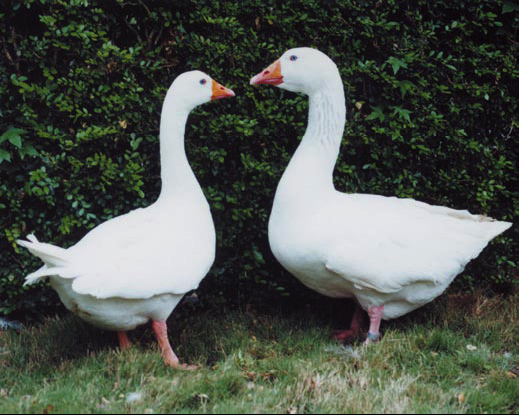

愛姆登鵝 ( Embdem goose )

愛姆登鵝原產於德國,臺灣於民國 64 年引進。愛姆登鵝在孵化初期可依小鵝的毛色鑑定性別,可靠性非常高,成熟公鵝體重可達 11 公斤,母鵝重 9 公斤,目前飼養並不普遍。

土魯斯 ( Toulouse goose )

土魯斯鵝原產法國土魯斯城,亦屬重型鵝種,成熟公鵝體重 13 公斤,母鵝 10 公斤。土魯斯鵝在民國 73 年引進,由於生長及產蛋性能不如白羅曼鵝,且羽毛及皮膚顏色亦不受民間喜好,飼養亦不普遍。

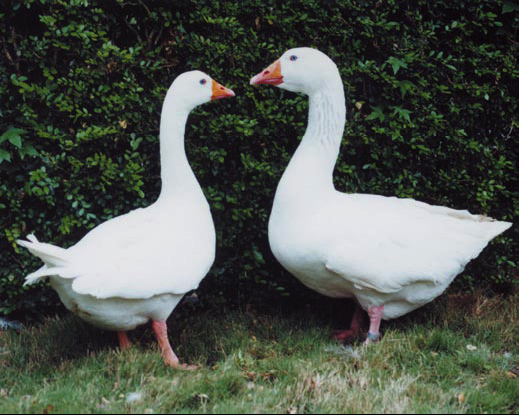

白羅曼鵝 ( White Roman goose ) 白羅曼鵝 ( White Roman goose )

白羅曼鵝是臺灣地區目前飼養最多的鵝種。羅曼鵝原產義大利,是歐洲最古老的品種,外型跟愛姆登鵝相似,但體型較小,臺灣在民國 62 年引進商用的白羅曼品系。白羅曼體型中等,全身羽白,生長迅速,飼養約 90 天就可出售。

資料來源

台灣的自然資源與生態資料庫-農林漁牧

(行政院農業委員會林務局 發行、國立臺灣大學生物多樣性研究中心 製作)

|

鵝和鴨是同科不同屬的遠親,鵝是由野雁馴化而來的家禽,性情溫順而且機警。由於肉厚質嫩,汁多味美,頗受中外民眾的喜愛。在臺灣,國人習於進補,鴨肉鵝肉均屬滋補肉品之一。冬季時,紅面番鴨的消費量因冬令進補而大幅增加;到了夏季,不少民眾則喜愛以鵝肉搭配消暑啤酒食用,鵝肉與鴨肉的消耗量因而產生季節性變化。恰好的是,鵝與鴨兩者的生產期亦相互錯開。紅面番鴨產蛋期為春季到秋季,臺灣的母鵝則大多於秋冬至春初間產蛋,鴨鵝習性相似,卻可輪流飼養,兩者配合得天衣無縫。

鵝和鴨是同科不同屬的遠親,鵝是由野雁馴化而來的家禽,性情溫順而且機警。由於肉厚質嫩,汁多味美,頗受中外民眾的喜愛。在臺灣,國人習於進補,鴨肉鵝肉均屬滋補肉品之一。冬季時,紅面番鴨的消費量因冬令進補而大幅增加;到了夏季,不少民眾則喜愛以鵝肉搭配消暑啤酒食用,鵝肉與鴨肉的消耗量因而產生季節性變化。恰好的是,鵝與鴨兩者的生產期亦相互錯開。紅面番鴨產蛋期為春季到秋季,臺灣的母鵝則大多於秋冬至春初間產蛋,鴨鵝習性相似,卻可輪流飼養,兩者配合得天衣無縫。 中國鵝原產中國東南,分布於歐亞各地,目前正統中國鵝只有白色與褐色兩種,屬輕型鵝種,纖細優美體態類似天鵝,頭部有角質瘤冠。

中國鵝原產中國東南,分布於歐亞各地,目前正統中國鵝只有白色與褐色兩種,屬輕型鵝種,纖細優美體態類似天鵝,頭部有角質瘤冠。

白羅曼鵝 ( White Roman goose )

白羅曼鵝 ( White Roman goose )